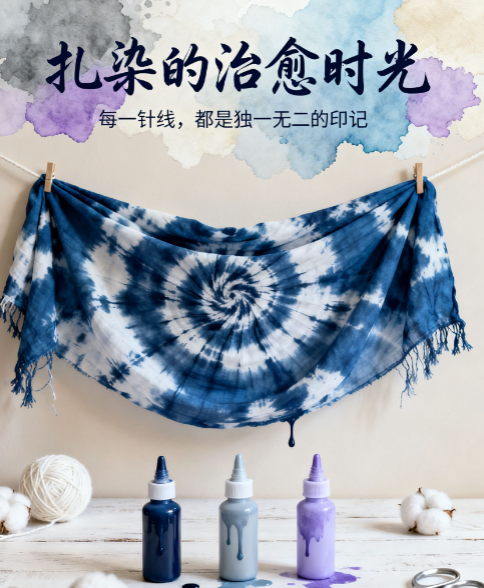

当绳结解开,斑斓图案显现的那一刻,仿佛听到了古今的对话

在机械印染技术高度发达的今天,有一种古老工艺依然以其独特魅力打动着我们——扎染。这门始于千年之前的技艺,以其手作的温度与不可复制的艺术效果,成为了纺织印染家族中的“活化石”。

何为扎染?

扎染,古称扎缬、绞缬,是中国民间传统而独特的染色工艺。其原理是通过纱、线、绳等工具,对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色,被扎结部分保持原色,未被扎结部分则均匀受染。

简单来说,就是将布料部分捆扎起来然后染色,扎得越紧、越牢的地方,染料越难渗入,形成的图案就越清晰。正是这种“以束缚创造自由”的哲学,使得每一件扎染作品都成为世上的独一无二之作。

千年流转:扎染的历史演变

扎染有着悠久历史,起源于黄河流域。据《工仪实录》记载,“秦汉始有之”,而早在东晋时期,扎结防染的绞缬绸已经有大片生产。现存最早的扎染制品是1957年出土于新疆阿斯塔纳地区的东晋扎染织物,花纹为排列规则的小菱形纹,表明当时扎染工艺已非常成熟。

唐代是扎染发展的鼎盛时期,“青碧缬衣裙”成为时尚的基本式样。宫廷贵族竞相追逐绞缬纺织品,扎染技术也在此时期传入日本等国。北宋时期,因扎染制作复杂耗费人工,朝廷曾一度明令禁止,但西南边陲的少数民族仍保留这一古老技艺。

2006年,云南大理扎染技艺和四川自贡扎染技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,这门古老工艺由此获得新生。

技艺探秘:扎染的制作工艺

扎染工艺分为扎结和染色两大部分,具体可分为四个阶段:

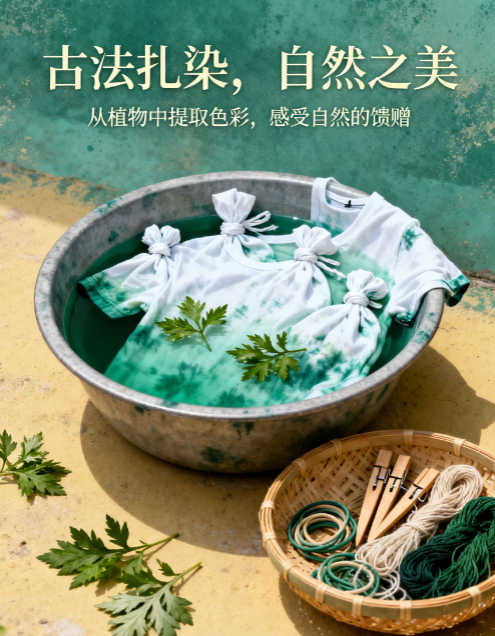

准备阶段:扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料,染料主要来自板蓝根等天然植物。在大理白族地区,仍保留着种植板蓝根并制作靛蓝染料的传统。

扎结阶段:这是最具创造性的环节。手工艺人通过结扎、缝绞、捆扎、折叠、夹扎等多种方式,将布料处理成预设形状。白族扎染的扎花工艺非常繁杂,有扎、撮、绉、捆、缠、绕、折、叠、缝、挑等多种针法。

染色阶段:将扎好的布料放入染料中反复浸染。染色的时间和温度会影响颜色的深浅,传统染色通常需要反复多次浸染,有时几天才能染好一匹布料。

后处理阶段:染色完毕后,需要充分清洗,然后拆线、晒干、碾平。解开绳结的瞬间,永远充满惊喜——偶然的渗色效果往往成为上天的馈赠。

体验扎染的过程,不仅是学习一门手艺,更是在触摸千年前的温度,续写未完成的文明对话。

扎染教会我们接纳不完美,因为偶然的渗色往往是上天的馈赠。在快节奏的现代社会,扎染提供了一种“慢生活”的可能,让我们在等待染料渗透的过程中找回专注与耐心。

当我们手持布料,参与植物汁液与纤维融合的过程,其实是在参与一场跨越时空的仪式,感受人类与自然的永恒契约。这或许正是非遗传承最深刻的意义——它不仅留存技艺,更滋养着现代人饥渴的心灵。

扎染,这门千年技艺正在新时代焕发新光彩。它以朴素自然的语言,诉说着人与自然和谐共处的智慧,提醒着我们不忘来路,不改初心。