引言:全域智慧旅游的时代使命与发展背景

在数字经济与文旅产业深度融合的浪潮下,全域智慧旅游已成为推动旅游业高质量发展的核心战略。文化和旅游部等五部门联合印发的《智慧旅游创新发展行动计划》明确提出“到2027年智慧旅游经济规模进一步扩大”的目标,标志着我国旅游产业正从“景点孤岛”的碎片化发展向“生态网络”的系统化升级全面转型。传统旅游模式下,游客需在多平台重复购票、信息获取分散,管理部门面临资源调配困难,这种割裂状态严重削弱体验连贯性并制约区域品牌竞争力。

全域智慧旅游通过深度整合物联网、云计算、人工智能等技术,实现跨业态、跨区域、跨时空、跨管理的数据通路打通,形成“人、物、场”深度连接的全新生态系统。其核心在于以数据驱动服务、营销和管理创新,将自然景观、文化遗产、商业配套等要素纳入统一框架,重构“高效、可持续”的旅游产业形态。据行业预测,2025年中国智慧旅游市场规模预计达8000亿元,庞大的市场空间与政策红利共同推动全域智慧旅游从概念蓝图加速转化为实践图景,为破解传统旅游痛点、实现产业数字化转型提供关键路径。

政策与技术双轮驱动:国务院《“十四五”旅游业发展规划》将全域智慧旅游定位为战略性支柱产业转型方向,各地如安徽、江苏等地已出台专项行动方案,结合5G网络覆盖完善与AI大模型技术突破,推动“文旅+科技”成为产业升级核心引擎。

核心技术架构:数据中台与多业态管控平台的双轮驱动

全域智慧旅游技术架构的核心在于“智慧景区数据中台”与“景区多业态管控平台”的双轮驱动,二者协同构建起兼具数据洞察与业务执行能力的技术中枢。

智慧景区数据中台作为“数字基座”,并非传统数据仓库,而是集成数据采集、清洗、分析、共享功能的智能平台。通过接入门票销售、客流监测、商户交易、环境监测等多源数据,实时绘制景区“数字画像”,将分散信息转化为可量化、可预测、可干预的决策依据。其核心价值在于打破部门间“数据烟囱”,实现营销、安保、管理层的协同决策,例如通过客流热力图优化安保部署,基于消费趋势分析调整营销策略。

景区多业态管控平台作为“运营中枢”,覆盖门票管理、酒店预订、餐饮服务、演艺活动等全链条业务,以“统一入口、分类管控”为核心特性。游客通过单一APP即可完成全流程操作,商家借助统一接口实现库存同步与订单互通,管理者则能实时监控各业态经营状态并协调资源冲突。典型场景包括:演出前向周边餐厅推送用餐提醒以疏导客流,暴雨预警时同步启动多部门应急预案。

双轮驱动产生显著协同效应:数据中台为管控平台提供实时数据燃料,管控平台则为数据中台输送业务场景,形成“1+1>2”的技术价值闭环。具体体现在三方面:服务提质(基于用户画像的个性化套餐推荐、动态导览路线优化)、管理增效(智能排班降低15%人力成本、能耗监测减少20%资源浪费)、创新赋能(孵化夜间经济、研学旅行等新业态)。

技术支撑体系:双轮架构依托大数据、云计算、人工智能(如旅游垂直大模型)及物联网技术,实现数据层与业务层深度耦合。例如,数据中台采用Transformer架构处理海量旅游数据,管控平台通过“通用大模型+垂直小模型”架构提升运营响应速度,二者共同构成全域智慧旅游的技术基石。

通过数据中台与多业态管控平台的协同,全域旅游实现从“经验决策”向“数据驱动”的转型,既提升服务精准度与管理效率,又为业态创新提供技术土壤,彰显数字化转型的核心价值。

全场景解决方案:面向景区与文旅部门的定制化服务体系

全场景智慧旅游解决方案以“需求牵引供给”为核心逻辑,针对景区与文旅部门两类主体的差异化需求,构建覆盖“体验-管理-治理-服务”全链条的定制化服务体系,通过技术赋能与模式创新推动文旅产业数字化转型。

景区端:“体验+管理”双轮驱动的智能化改造

针对景区核心诉求,方案聚焦游客体验升级与运营管理优化两大维度。在体验提升方面,整合AR/VR虚拟导览(如长安十二时辰主题街区VR面具重现盛唐气象)、多语言AI语音讲解(替代传统导游,实现实时响应)等智能服务,结合大空间XR项目(如《女娲织梦录》)与AI互动装置(趣味换装、人脸变换),打造沉浸式游览场景。管理层面,通过电子票务系统(含防黄牛机制)、客流监测预警平台(如张家界全域监测系统降低运营成本28%)及卫星通信终端(保障自然灾害易发景区应急通信),实现精细化运营[7][8]。方案严格对标《智慧旅游创新发展行动计划》要求,推动4A级以上景区5G网络全覆盖与智能闸机、智慧屏等基础设施升级,构建“线上+线下”一体化服务网络。

文旅部门端:“治理+服务”一体化的数字化治理

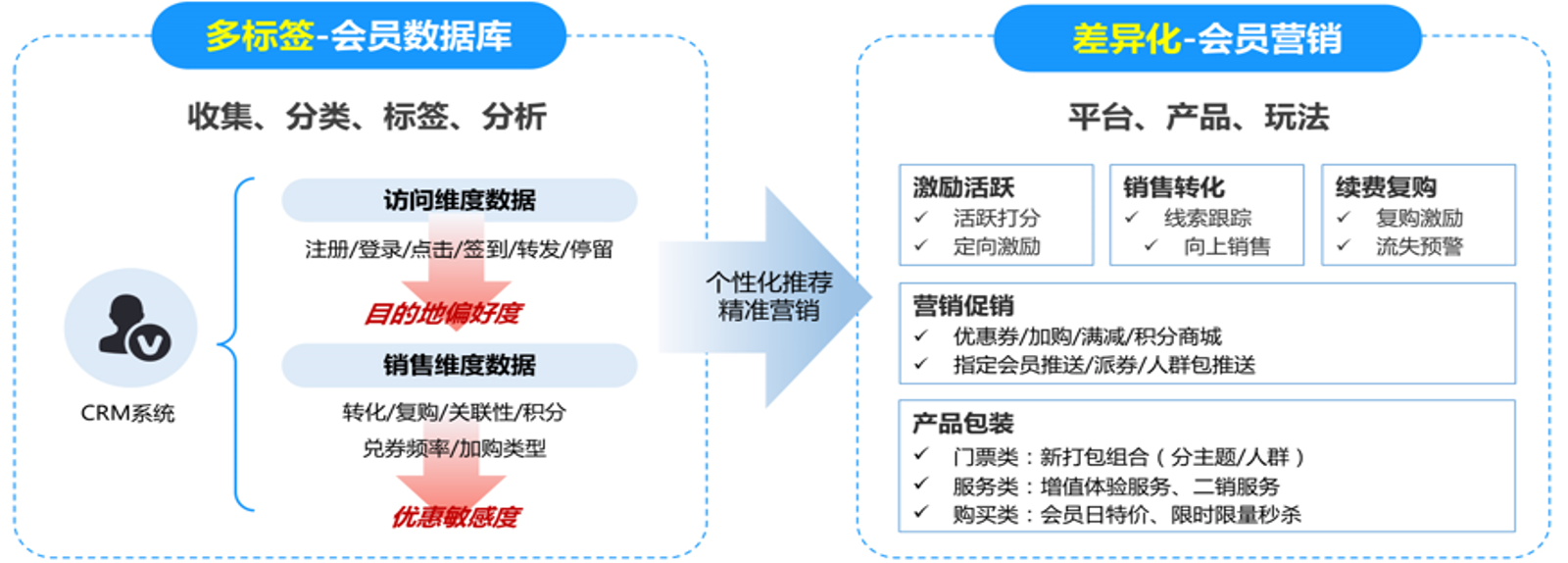

面向文旅部门,方案以数据驱动治理与服务创新为重点。产业运行监测环节,依托多源数据预警系统与“互联网+监管”平台,实现旅游市场动态监管与信用体系联动;精准营销领域,通过AIGC内容生成(占在线旅游市场规模超50%的智能推送贡献)、新媒体矩阵及5G+AR直播等手段,提升营销效能。公共服务优化方面,借鉴福建票付通“特定人群便捷入园解决方案”(免证购票、身份在线认证),推进适老化改造(保留线下服务并优化线上适老界面)与入境游服务升级,如安徽省“游安徽”平台整合社会保障卡“一卡通”功能,实现便捷服务。

定制化服务能力:方案提供从顶层设计到落地实施的全流程支持,针对县域景区推出轻量化SaaS工具,降低部署成本;为大型景区打造数字孪生系统(如黄山景区智慧体系提升客服接通率至95%),实现“一景区一方案”的精准适配,覆盖智慧服务、管理、营销全链条需求。

方案已在全国多场景验证成效,2024年度智慧旅游十佳解决方案涵盖AI监管、智能导览等领域,机器人技术(如雁荡山故事性机器人、武功山外骨骼减负设备)与端云协同VR项目(如“幻旅之门”落地31家门店)成为技术应用标杆,推动文旅产业向智能化、个性化、沉浸式方向升级。

未来技术演进:AI大模型与数字孪生引领的智慧化升级

未来全域智慧旅游技术将以 AI 大模型与数字孪生为核心驱动力,推动行业向“认知决策”与“虚实共生”升级。AI 大模型推动数据中台向“认知中台”演进,不仅描述现状,更能预测趋势、模拟推演,如客流高峰预警精度提升至 90%,实现从“人工巡检”到“智慧巡检”的转变,形成“自动告警—自动下发—处置反馈”的闭环管理。生成式 AI(AIGC)深度融入内容创作,广东“AI 幻境·励丰沉浸式数字艺术展演馆”通过 AIGC 生成营销内容,江苏则应用 AIGC 技术打造一站式内容营销解决方案,创新文旅服务形式。

数字孪生技术构建景区全要素虚拟映射,实现客流、环境、设施等多维度实时模拟与优化。江苏智慧文旅平台制作重点景区数字孪生场景,叠加监控、热力数据与 5G 无人机监测,实时分析人流量、人群流向及停车场饱和度,快速疏导堵点;极端天气下可通过全要素仿真推演应急预案,提升全域协同与应急响应精度。

可持续发展技术加速落地,能耗监测模块降低资源浪费,5G 无人驾驶接驳优化交通效率,区块链技术深化旅游供应链透明化与数据确权,推动行业向高质量、可持续方向转型。这些技术创新呼应《智慧旅游创新发展行动计划》“培育智慧旅游创新企业”的政策导向,凸显技术储备与行业引领能力。

结语:携手共建智慧文旅新生态

全域智慧旅游的建设并非技术的简单堆砌,而是理念的深刻革命,需以数据中台为纽带、多业态管控为抓手,重构连接方式。公司以“数据中台+多业态管控平台”为核心,通过“五位一体数据融通”驱动服务提质、管理增效与创新赋能,助力实现从“智慧景区”到“智慧目的地”的跨越——游客未出发即享AI行程规划,旅途中全触点智能交互,让技术成为激活文化资源的催化剂。

我们诚邀景区与文旅部门携手,依托数个项自主知识产权的技术研发实力、多家文旅商家服务案例的项目经验,以及产学研协同的生态整合能力,共同应对行业升级需求。智慧文旅新生态的构建需技术创新与人文关怀并重,AI无法取代服务人员的情感价值,而我们的解决方案正是让高效与温暖并存。

让我们聚力共建更高效、更温暖、更有魅力的文旅新时代,公司将以专业能力承接各类智慧文旅项目,为产业转型升级注入核心动能,共创智慧文旅新未来。